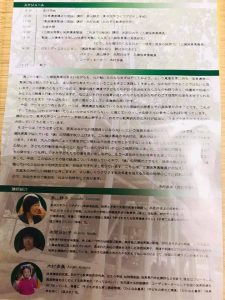

研修参加報告「室内の研究会」

こんにちは。松原美里です。

1月25日(金)に、室内の研究会に参加させていただきました。

研修等でお話する中で、

保育者にとって「室内での保育」は大変関心の高いテーマだと感じているので

こちらにて、学びのシェアをさせていただきます。

建築士で園庭整備にかかわる井上歩美さんより

「環境を捉える、さまざまな視点について考えるきっかけに」

というお話で始まった、こちらの「室内の研究会」。

会場の参加者からライブで声を拾いながら質疑応答をするという

画期的な取り組みが印象的でした。

私の中で印象に残ったメモをシェアします。

<いずみこども園>

- じっくりと没頭できる「環境保育」とは?

ー個々の発達をどう支えて行けばいいのかを考える。

ー具体的に示されたモンテッソーリの考え方(哲学)に感動。

ー活動の主体はあくまで子どもである - 室内環境の整備をなぜ続けられたのか?

ー「子どものために」を、常に考えてきた。

ー職員同士で学びを共有してきた。 - 大人の指示によってではなく、子どもが自分たちで選択できることが大切。

ー迷ったときには、原点に戻って。

ーそれぞれが自己を発揮する環境を。

ーこぼしても自分で後始末ができる。 - 「きょうはここまで自分の好きな遊びに取り組むぞ!」と主体性を育む。

ー子どもたちが落ち着いていく。 - クラス分け:1歳3~4か月:1歳の縦割りクラスへ移行。

3・4・5歳児の縦割りクラスへ移行する。

ー乳児担当制~最初は愛着関係を。

<三瀬保育園>

- 保育者がやらせたいことではなく、

子どもが本当にやりたいことが、子どもが育つ、子どもの価値になること。 - 子どもたちが心地よいと思われる環境

ー少人数だと、本当にじっくり遊ぶ。 - 保育園の中で自己表出ができる環境を作る。

ー子どもがやりたい遊びをすることに価値がある。

<鳩の森愛の詩保育園>

- 「片づけなさい」とは言わない

「早く仕舞わないと腐っちゃう!腐っちゃう!」 - 木村さん:「子どもと同じように遊んでみな。」

ーやってみて初めて、電車遊びの面白さに気づく。

ー実際に博物館へ行き、熱く語り合いながら遊び環境の幅を広げていった。 - 時間のせいにしないで、自分たちでやってみる。

- 子どもたちの願いをかなえていく。

Q:どうやって時間を創っていますか?

A:午前中の保育時に考えておいて、

連絡ノートを書きながら気付きを話したり

終わってからちょっとやったり、整備WSの時に取り掛かったり。

Q:怖くないですか?

A:怖いという妄想があるのではないか?

怖いというのは、転ばぬ先の杖?

Q.子どもも大人も安心して遊べるためには?

A:怖さを話し合って、そうならないように考えていく。

日々、試行錯誤していく。

現場がお互いに声を出し合える。

声を聴く。検討することの大切さ。

自分たちが作ったものが、子どもの遊びにどうつながっていくか?

ー子どもを「見る」視点。

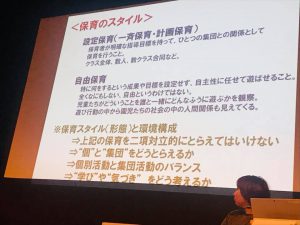

========== 第2部 =========

こちらでは、「子どもも大人も心地よく暮らせる室内環境を目指して」というテーマで

井上さんからの問題提起を元に会場全体で考えて行く時間となりました。

どんな場が必要か? どんな人間関係を構築するか?

子どもと子ども、保育者と子ども、保育者と保護者。

毎日の保育、行事の位置づけ

保育室って何をするための場所ですか?

天上が低い家は、どうして落ち着く?

本当に20畳必要ですか?

リビングって何するところですか?

子ども部屋って要りますか?

それらの疑問と向き合い、

そもそもの本質を考えて行く中で見えてくるもの

どういう関係性を人と築くために、どういう場所があるといいのか?

そんなお話を沢山聞くことが出来ました。

- 安全の確保が、子どもの行動の抑止や

子どもの挑戦体験、失敗や成功体験の不足につながっていませんか?

子どもの危機管理能力の低下につながっていませんか? - 子どもにとって必要な体験は?

特別な体験のために日常が軽視されてよいか?

なぜそれを「させる」必要があるのか?

それは、本来何のために「させたい」のか。 - 保育の目標を、実際の保育者たちと協議しながら認識すること。

ーその目標と環境構成の整合性について

試行錯誤を含む検討を丁寧にに行っていくこと。 - 現場の保育者が理解できていないことは、やっても意味がない。

ー研究・試行錯誤・アクションリサーチを通じて見つめ直す。 - 怪我の理由を見つけ出していくことは今後につながる

- 各園のベースを作ること

ー子どもの予測・実際のところ・予想を裏切る体験。 - ロフトを作ることが大事?

ー番大切なのは、その元となる職員の関係性。

大人が元気であることのためにやっている。

(ロフトが作りたいからではない) - 「うちの子指示待ちなのよね」という保護者・・・

ー大人がどういう形で見守るかが大事。 - 心配をどう共有していくのか?

ー見守る、ということ。

子どもが遊んでいる中で、どこで大人がかかわるのか? - 職員がいるから、余裕があるから環境構成の取り組みができるのか?

ー鳩: 配置基準3:1 4:1 5:1(横浜市)ギリギリ。

人は、多いからできるわけでもない。

子どもたちが自分で遊んでくれているので、職員に時間ができる。

子どもたちが自分で選択できる環境によって、遊びが分散してきた。

見守る人数を ポイントを絞れるようになってきた。

環境整備をする人を、午前に1人出られる、子どもが少ないから2人出られる、など。

子どもたちが自分で遊べるということは、自分たちで時間ができる。

(手が空いて、子どもたちの動きを話していたら、保護者からクレームが出たというお話も) - 子どもたちに怪我が無いのは、なぜ?

~0歳から、憧れを持って主体的に取り組んでいる。

自分がやりたいので、落ちてもいたくない。

自分がやりたいと思ってやっている。

主体的になれないと・・・その反対に。 - 子どもも大人も、自分が主体的に取り組んだ時にスイッチが入る。

大人が主体性を持たないと、子どもが主体的になれない。

Q:どうやったら職員が同じ気持ちを向くか?

優秀な先生ばかりではない?

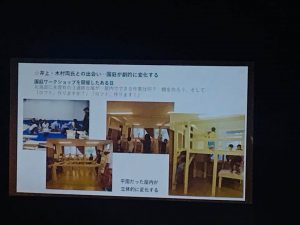

A:環境を一つ作るということは、保育観を落としていくこと。

どっちが正しくてどっちが間違っている、ではない。

どっちかによらなくてはならないのではなく、

そういうやりとりができることが大切。

いろんな持ち味があってもいい。

そういう凸凹がないと、子どもは救われない。

面白がったり、言い合えたりすることが大切。

怖さに対しての耐性もひとそれぞれ。

腑に落ち方も・・・

最終的に、理念に立ち返って

「私たちが今しようとしていることは、 園の理念に合っていることなんだろうか?」

「保育観に合っているんだろうか?」

みんなが同じ考えになっていくためには、差があるかもしれない。

方向は統一していきたい。

職員も2~3人で対話して創っていくと、

まとまって確認~自己表出しながら理解していく。

コミュニケーションをとっていく。

自分の思いを出していくことが達成感につながっていく。

園庭環境をやりたくない職員は、お茶出しが得意ならばお茶を出してくれていればいい。

Q:幼少期にそんなに遊んでばかりいていいのか?

A:学びに向かう力の基礎を育んでいる。

保育は小学校の予備校ではない。

子どもの力を受け止めていけ入れていくこと。

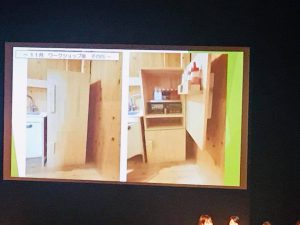

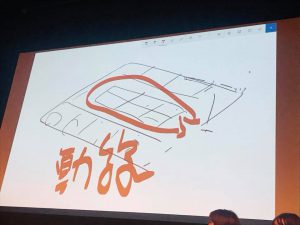

動線について

平らなホールや教室のような空間でも、このように工夫ができる

子どもたちが動ける動線を作ることができれば、

結果的に遊びにつながる

子どもの行動の予測 保育者に全てが見えていなきゃいけない?

ー隠れ場へのあこがれや安心感も。

ー木材を組み合わせる高さ:60センチ(どこに何があるかわかる高さ)

=============

最後に木村歩美さんより

「感じたら、動く。

どうしたらできるか?

思い込みや枠・固定観念を外す」

と、いったことの重要性についてのお話があり、

保育の在り方の見直しと、ワクワクする可能性を感じる

学びの多い時間でした。

今後もこちらの研究会はこのような形で企画されているそうです。

ご興味のある方は、お問い合わせしてみてはいかがでしょうか。